運針会にご参加頂いた皆様へ。

この度は「2023年に向けての運針会ジャケット」への参加のご検討、ありがとうございます。

刺し子を通して頂いたご縁を、ずーっと繋げていきたい。

皆様と何かを一緒に作りたい。

そんな思いでこれまで様々なジャケットやタペストリーを作ってきました。

2023年に向けて、新しく何かをと恵子さんと相談して、以下の4点を同時進行で進めてみようということになりました。

これくらい刺せるでしょという方は全部で!

初めてで不安の方は、好きなもので(何個でも!)

形になるものは4点の予定です。

こうして今年も来年も皆様と繋がりを頂けることに感謝しながら。

ご参加の希望は、このページの末尾にあるGoogle Formよりお知らせ下さい。

第一弾

2022年に恵子さんが挑戦した新しい柄の印刷布(麻の葉と網紋を混ぜたもの)に、皆様の刺し子をして頂き、恵子さんで「野良着・ジャケット」として仕立てます。これまでの「運針会ジャケット」の続きとお考え頂ければと思います。柄のサンプルは下記のサンプル写真にて紹介しています。

- 刺し子をして頂く布地の大きさ:縦50cm x 横65 cm ほど。いつもの藍染布です。

- 3~5色ほどの糸を同封します。既にカセを切って一本ずつに分けられている糸の状態でお送りします。運針の後、糸が途切れてしまった際に、糸色を変えるように指示書が入る予定です。どの色糸に変えるかは皆様にお任せします。単色の草木染めを使って、段染めの雰囲気を出してみたいという願いが込められています。

第二弾

恵子さんがずーっと試してみたいと思っている「ある程度条件だけ決めて、みなさんにフリーハンドで描いてもらった柄を、恵子さんで「野良着・ジャケット」に組み立てるプロジェクトです。(柄の準備方法の指示書はスクロールダウンしたところにございます。

仕様変更についてのメールのアーカイブはこちらから。

- 柄の準備&刺し子をして頂く布地の大きさ:A3の大きさほど。いつもの藍染布です。

第三弾

2021年&2022年、布を沢山購入する必要ができた際に何点か幾何学模様の印刷布を作り準備してあります(未発売です)。

- 麻の葉

- 菱青海波

- 七宝

- 網文

上記の4種類から挑戦してみたい柄、刺したい柄を選んで頂き、その柄を恵子さんが組み合わせて「野良着・ジャケット」に仕立てるものです。- 刺し子をして頂く布地の大きさ:縦50cm x 横65 cm ほど。いつもの藍染布です。

第四弾

「上記の3種類、盛り沢山だー。」とウキウキで紹介文を書こうとしたら、恵子さんが「もう一つ…とはいえ相談しにくいのだけど」と打ち出してきたのがこちら。

[淳を吃驚させるタペストリー]

だそうです。

当たり前ですが、完全に僕には内緒なようなので、やり取りも恵子さんと直接お願いすることになるかと思います。なんとかLINEか何かで皆様と繋がって貰って、僕抜きで進めて頂ければと思っています。

ご参加にあたっての補足事項

上記、希望されるプロジェクトを以下のGoogle Formよりお教え頂けたらと思っています。よくある質問への答えも含めて、以下に補足事項を纏めましたので、一読頂けますと幸いです。

参加費用・報酬について

- 毎回迷いに迷っているのですが、今回も初回参加の方に限り、参加費という形で2,000円(二千円)を集めさせて頂ければと思っています。これは「布と糸を預けたは良いけれど、連絡が取れなくなってしまった……」というリスクへのヘッジです。材料費も発生するため、ご理解頂ければと思います。複数のプロジェクトにご参加頂いても、同額の2,000円の参加費で大丈夫です。

- これまでの運針会ジャケットやタペストリーのプロジェクトにご参加頂いている方は無料でご参加頂けます。全部のプロジェクトにご参加頂いても大丈夫です(寧ろ無理のない範囲でお願いしたい)。大変恐縮ですが、復路の送料のご負担だけお願いできればと思っています。

- 「皆様と何かを一緒に作りたい」という願いが根底にあって、今回のジャケットやタペストリーも販売を目的とするものではありません。「運針会にご参加頂いていれば誰でもOK」という所が一番大切だと思っている為、完成品は見本とするので現時点でのレベル等は心配なさらず気軽にご参加狗dさあい。その為、大変恐縮ですが、今回のプロジェクトに関しては刺し子への報酬はゼロとご理解いただけますようお願い致します。作品を見本として世界に紹介をし、欲しいという方がいらっしゃれば金額の相談をして、皆様に「お仕事としての刺し子」として再度お願いできればと思っています。その際には具体的な報酬の金額を明示いたします(これまでと一緒くらいなので、それほど多い額ではありませんが)。

材料について

- 刺し終わった後の糸や、マイラー用紙等の材料、また糸巻きは返却の必要はございません。ご自身の刺し子にお使いください。

- ご希望頂くプロジェクト毎にパッケージとしてお送りします。

納期について- 「好きな時に好きなように刺し子をして欲しい」という願いに変わりはないので、絶対に守らなければいけないという納期は設定しません。ただ、目安として材料の発送から2~4ヶ月を目処に送り返して頂ければ幸いです。希望のプロジェクトが多い場合は、自分の針の進み具合と相談しながら、参加プロジェクトを決めて頂ければと思います。

- 相当時間がかかりそうだぞーという場合は、その都度ご相談頂けたらと思います。

刺し子について- 恵子さんが同封する予定の指示書と柄のアイディアを添付致します。従って頂きたい指示はありますが、刺し子そのものへの縛り(ルール)はございません。

- 運針会で学んで頂いた刺し子を楽しんで頂ければと思います。

不安に思われることもあると思うので、その場合はご相談頂ければ幸いです。その都度、このウェブサイト上にて質問と答えをアップデートしていきます。

ご参加ありがとうございます!

第一弾の指示書の内容について

恵子さんの指示書と同じ内容なのですが、確認の為の補足説明です。

全体で見て単色で段染めの雰囲気を出すことが目的

第一弾の柄は「麻の葉」と「網文」を重ねた柄になります。白糸だけでも素敵な柄になるのですが、今回は作品全体で見ると「段染め」の糸で刺し子がされているようなものにしたいとのことでした。その為に以下をお願いしています。

- 草木染め5色を同封しています。皆様、それぞれ違う色が届きます。写真はサンプルとご理解ください。この刺し子糸は通常の145メートルカセと違い、切った145メートルカセを束ねて、それを纏めてカセにしたものです。セロハンテープを確認できると思うので、そのテープを取り外した長さでお使い下さい。

- 「図のように刺し子をしてください」とあるのですが、補足の説明です。

- 色鉛筆で書かれている柄の線と、糸の色を合わせる必要はありません。麻の葉も網文も一筆書きが多い柄なので、それぞれの線に違う糸を使って貰えたらという意味合いです。

- イメージとしては、カセを解いた後の糸を、そのままの長さで足りなくなるまで使って頂き、次に針に通して頂く糸を毎回変える(順に変えていく)と思って頂けたらと思います。線の途中で糸が足りなくなった場合は重ねをして刺し子をお願いしたいのですが、その際糸の色が違う糸同士での重ねで問題ありません。

- 基本、刺し始めと刺し終わり(継ぐ場所も含めて)は重ねをお願いしたいのですが、裏布が付きますので、「麻の葉柄」の横線は飛んで大丈夫です。

- 針目は自分の好きな心地良い針目でお願いします。

- 纏めると、「糸色の順番も正解もなく、ただ5色を順に互い違いになるように刺し子をしてほしい」というお願いです。

どうぞよろしくお願いします。FAQs

質問1: 海外在住です。参加できますか?

質問2: 裏布がつく場合の重ねについて

質問3: 菱青海波の刺し順について

少し予定が変わりました。

第二弾の刺し子の指示書&お願い

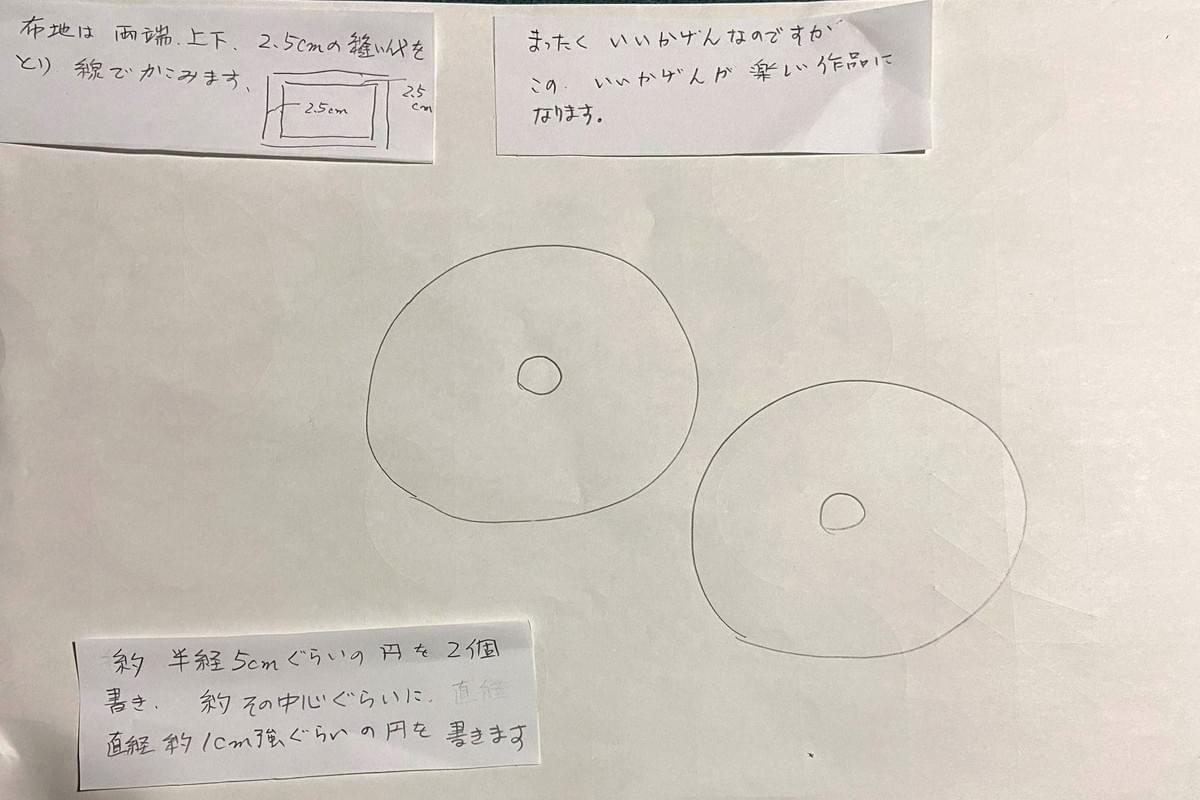

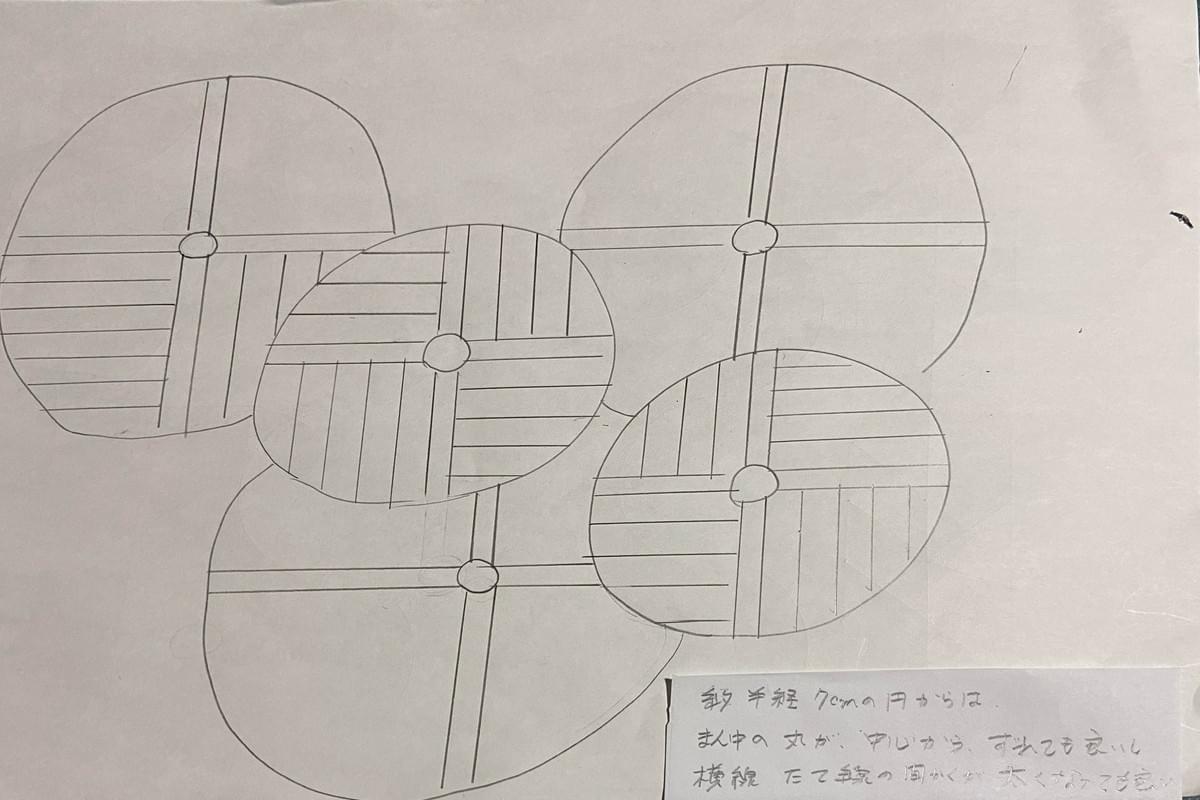

まずは丸を二つ書いてみる。

- お送りする布地、上下両端に2.5cmの縫い代を取り、線で囲って下さい。

- その線内のどこでもいいので、約半径5cmぐらいの円を2個描いて、その中心ぐらいに、直径約1cm強くらいの円を描いて下さい。

- ”約”と表現したものは、本当に「おおよそ」の意味で、5cm丁度になる必要はありません。今後出てくる数字も同様です。おおよそで大丈夫です。

- 円そのものはコンパス等で綺麗な縁を描く必要はありません。フリーハンドでもいいですし、半径5cmくらいのどんぶりがあれば、それを使って縁を書いてもらうのが一番いいです。もちろんサークルプレートを使って頂いても大丈夫です。

- 恵子さんはたぶん「フリーハンド」をイメージしていると思っています。指示書の段階でフリーハンドだし(笑)

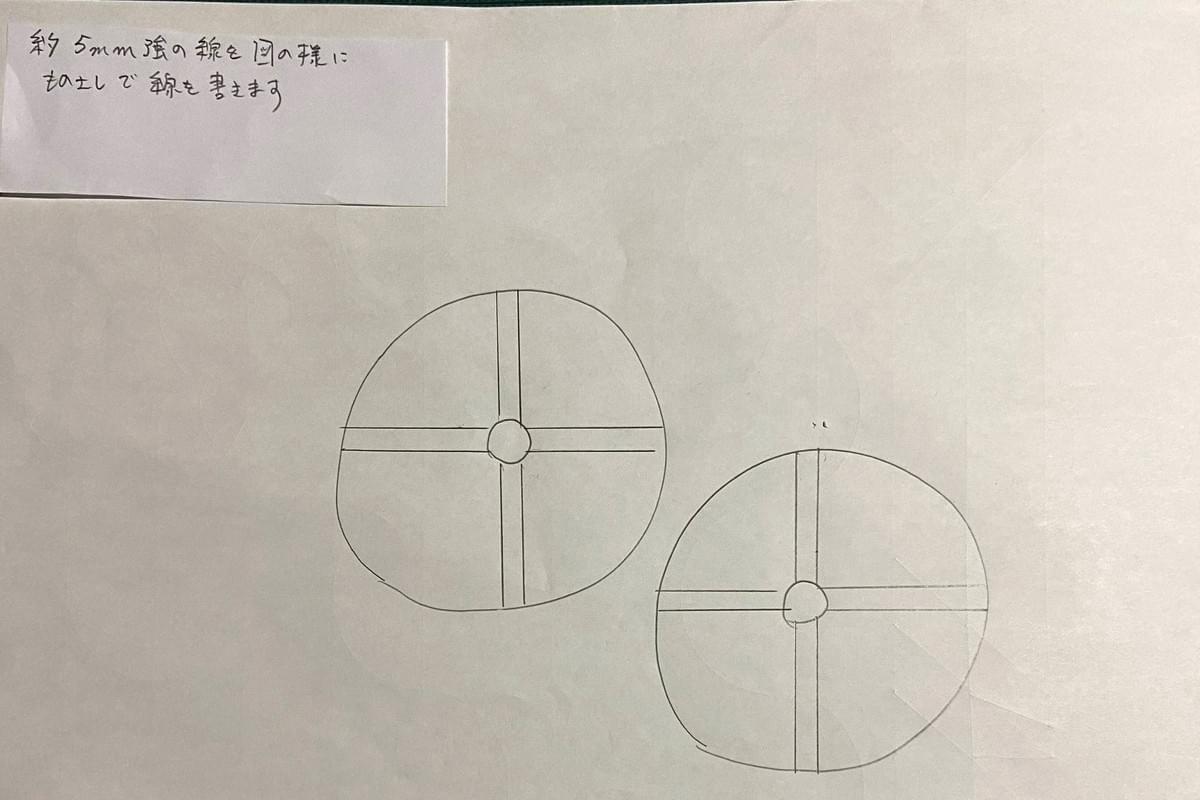

ものさしを使います。

- 上下左右に物差しで、約5mmの幅で線を描いて下さい。図のようになればOKです。

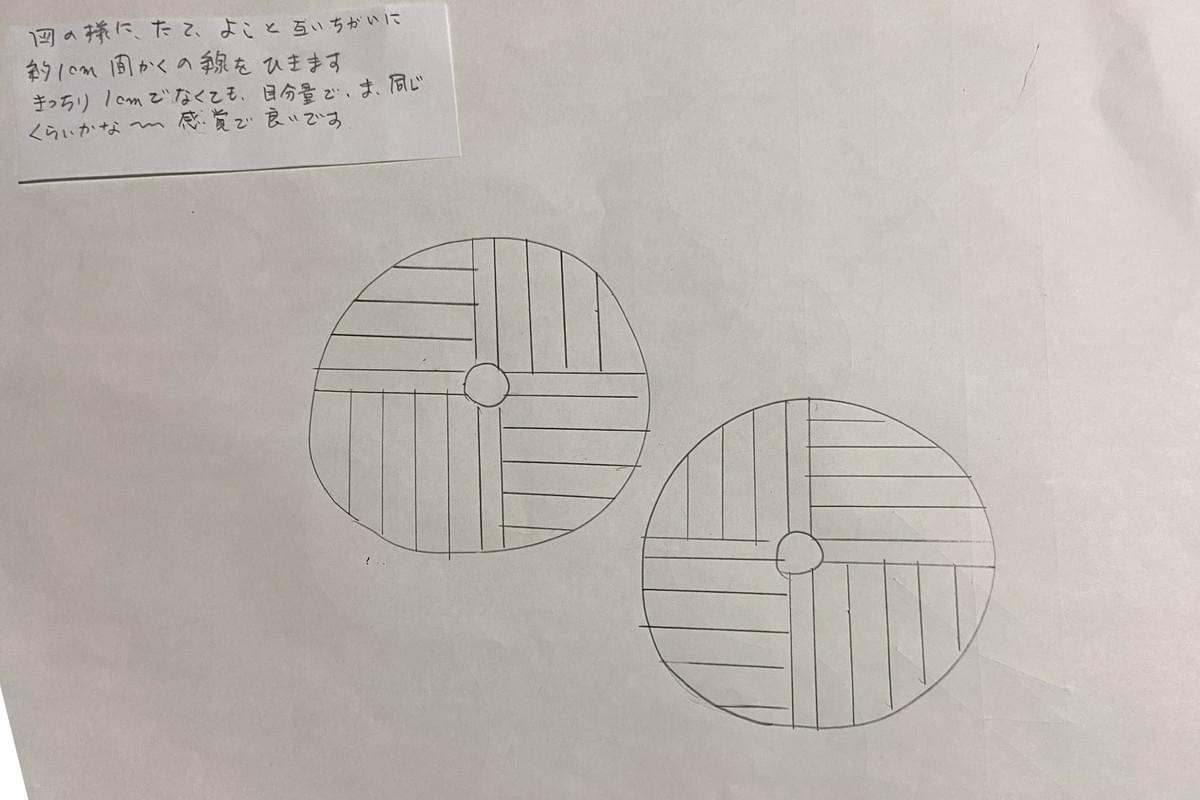

- 図のように縦と横が互い違いになるように、約1cm間隔の線を引いて下さい。

- 正確な1cmではなく、目分量で「同じくらいかなぁ」と言う感覚でOKです。

- 縦と横は互い違いになっていれば、どこに縦と横がきても大丈夫です。

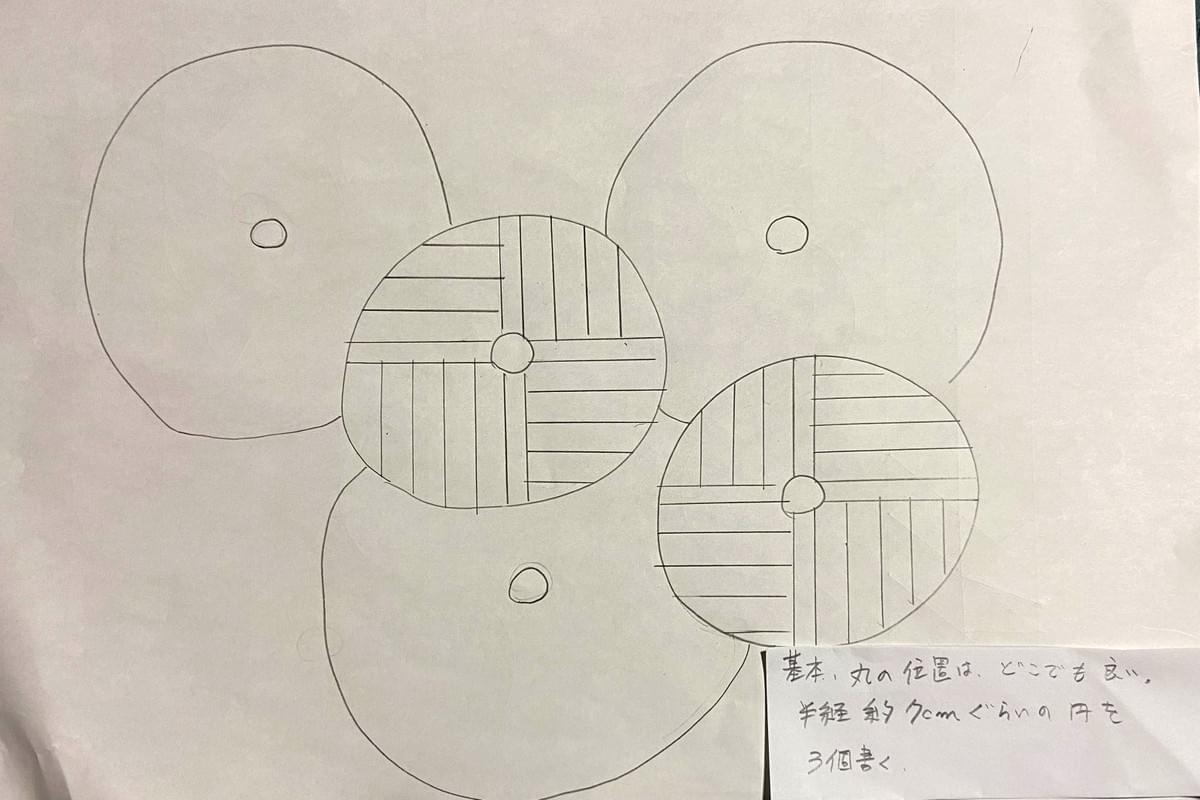

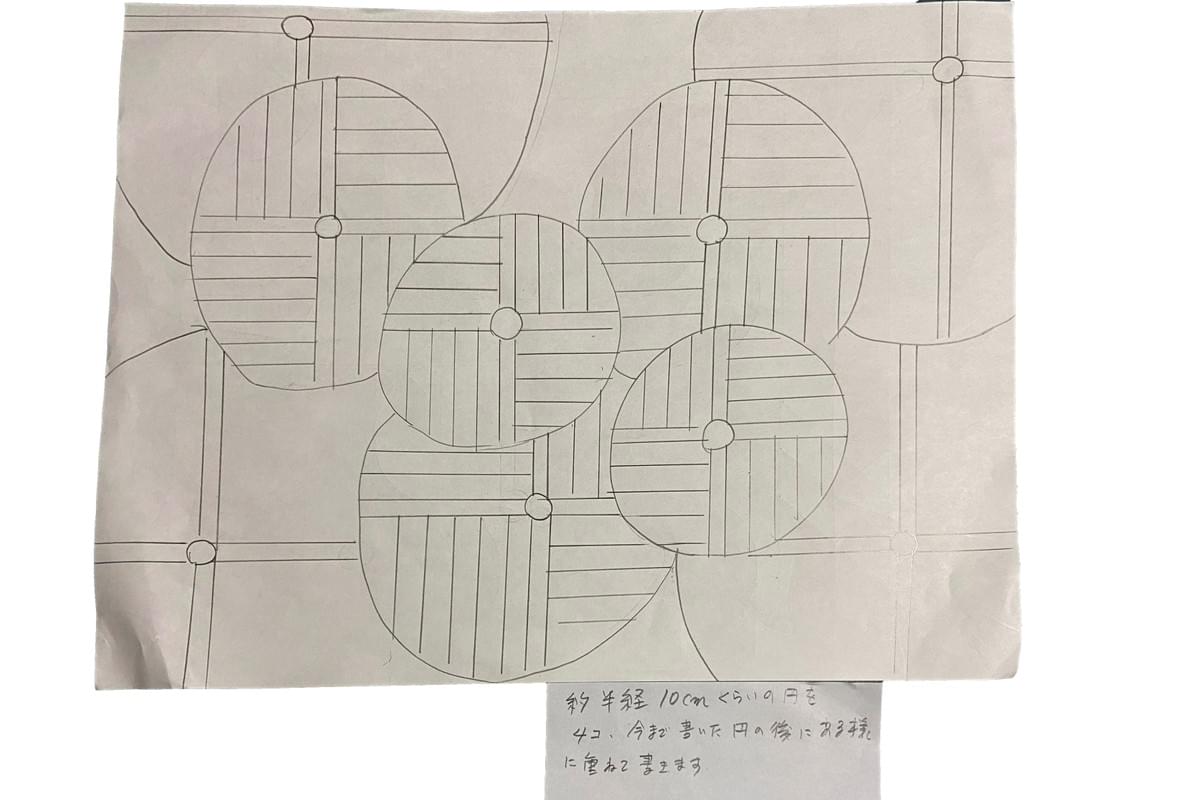

丸を追加する。

- 図のように既存の半径約5cmの丸と少し被る感じで、半径約7cm程度の円を3個描いて下さい。

- 中心程度の場所に、前回の円の際に書いた中心の丸と同じ程度の丸を描いて下さい。

線を足していく。

- 半径約7cmの円は、中心の円が中心から思いっきり離れても大丈夫です。

- 半径約7cmの円は、横の線、縦の線の間隔が均等でなくても大丈夫です。

もうちょっと縁を加える。

- 半径約10cmくらいの円を4個、これまでに描いた円の「後ろにあるような感じ」で重ねて描いて下さい。

- 小さい円が上で、大きくなるにつれ下に重なっていくようなイメージです。

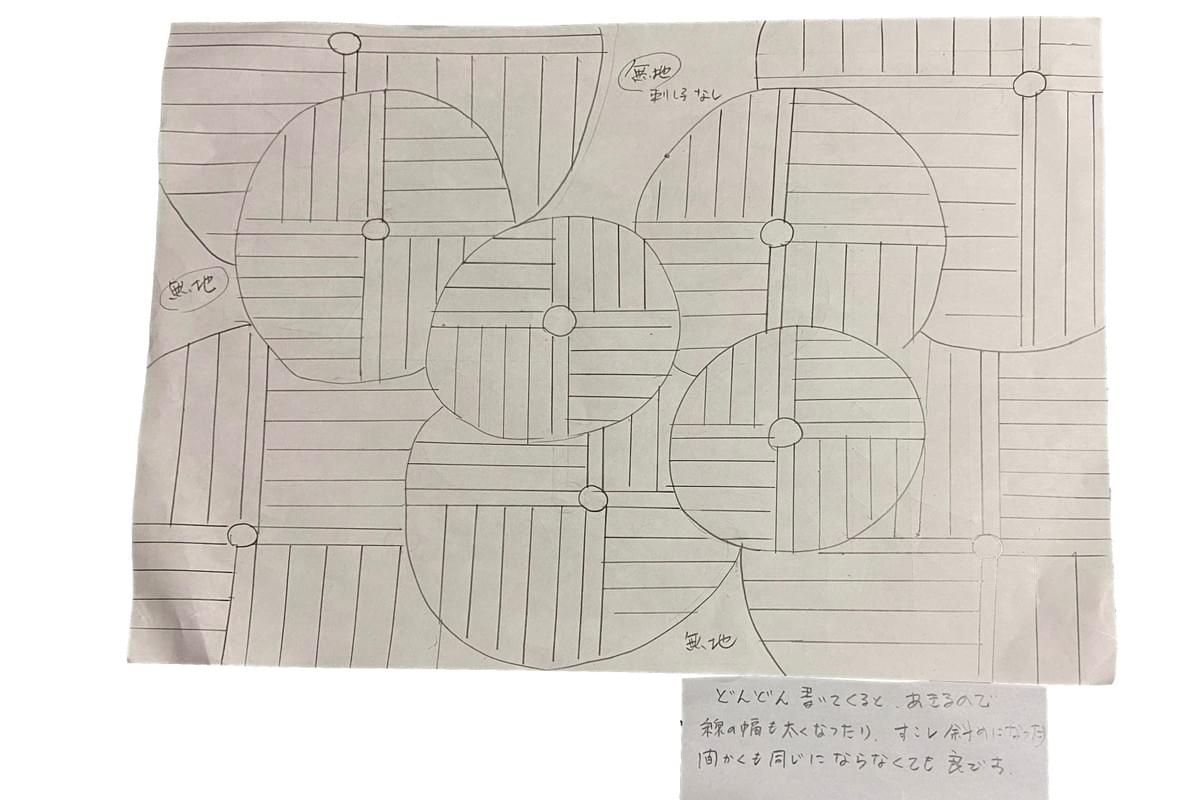

飽きる!?

- 半径約10cmの円は、中心の円が中心から思いっきり離れても大丈夫です。

- 半径約10cmの円は、横の線、縦の線の間隔が均等でなくても大丈夫です。

- 飽きてきたら、線が斜めになったり線の幅を太くしたり、なんでもOKです。

- 全ての円の外側になる場所は無地のまま刺し子はしないでください。

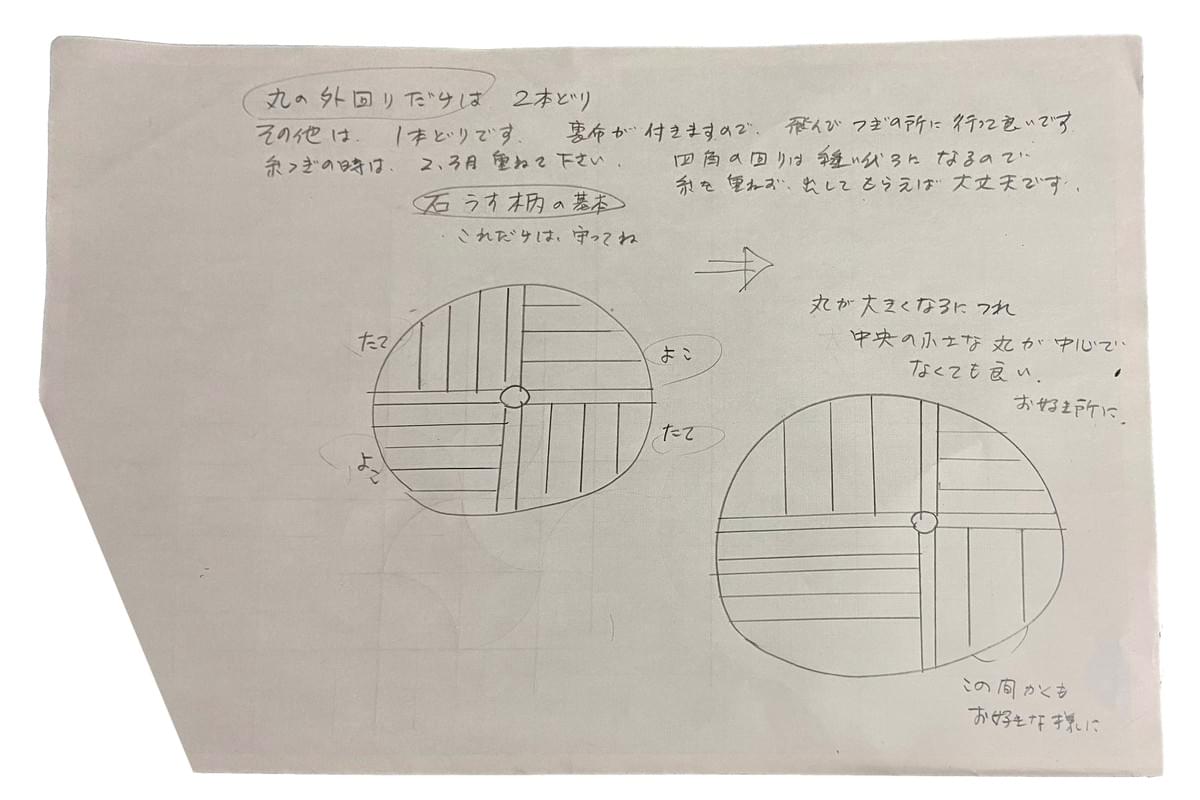

その他の指示(お願い)

- 下書きをチャコペンで完成させてから刺し子をしてください。

- 柄は裏に書いてもらっても表に書いてもらっても大丈夫です。

- それぞれの円の外周は2本取でお願いします。

- 中の円、また横線&縦線は一本取りでお願いします。

- 裏布がつきますので、自由に飛んで頂いて大丈夫です。

- 最初に書いて頂いた2.5cmの縫い代部分は仕立ての際にミシンが通るので、重ねは必要なく、糸を出しておいてもらえればOKです。

- 縦と横を「互い違いにすること」が恵子さんのいう「石臼柄の基本」だと思います。石臼柄ってなんやねんという方は、この縦と横が約45度のところで変化する柄だと思っていただければ。

- 円が大きくなるに連れ、中央の直径約1cm強の円の位置が移動しても大丈夫です。

- また縦&横線の感覚&数共に、お好みで遊んでもらえればと思います。

- 大体1cm間隔の縦線&横線だと安心です(間隔は自由に変えて頂いていいのですが、2mm間隔等あまり詰め込みすぎるとごちゃごちゃしてしまうので)。

© 2025. 刺し子でデザインする(Sashi.Co) 二ツ谷恵子